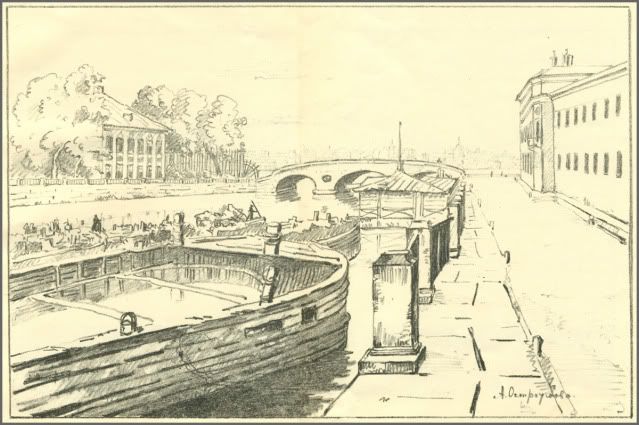

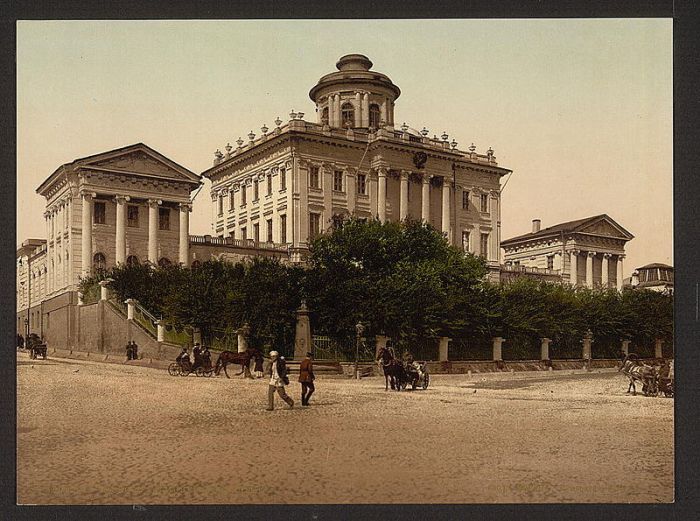

Вот примерно всё так и выглядело, как на картинке:

Вообще электричество входит в быт медленно с 1883 года. И даже в новых домах оно в каких-то комнатах есть, а в каких-то нет. Да и отключают его частенько.

В мае 1896 года из Запада привозят кино, и кинотеатров становится очень много. На одном только Невском проспекте 18 кинотеатров с французскими названиями! А на Петроградской стороне - "Молния".

И городские свалки называют очень романтично Горячим полем.

]

] - Вот, смотрите в оба! Нет хуже в Москве беды, как недостаток воды. Дума дать городу водицы не прочь, но боится, что ей в ступе нечего будет толочь, - кричал на рождественской ярмарке дед-зазывала.

- Вот, смотрите в оба! Нет хуже в Москве беды, как недостаток воды. Дума дать городу водицы не прочь, но боится, что ей в ступе нечего будет толочь, - кричал на рождественской ярмарке дед-зазывала.