Древний чудотворный список с нее был любимой иконой Царского дома Романовых. Первообраз этой иконы, явленный в Казани в 1579 г. и находившийся в ополчении Минина и Пожарского в 1612 г., был утрачен (похищен из Казанского монастыря) в начале XX в. и следы его теряются где-то за пределами России. Но по преданию, список, сделанный с нее еще во времена Ивана Грозного и принадлежавший Романовым, почитался не менее первообраза. До 1710 г. икона эта находилась в Москве, а затем повелением Петра I была доставлена в Петербург. После непродолжительного пребывания в небольшой часовне на Петербургской стороне, она была помещена в 1737 г. в церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте, построенную незадолго до этого видным архитектором М.Г.Земцовым. По имени перенесенной в него иконы церковь стали называть Казанским собором.

Древний чудотворный список с нее был любимой иконой Царского дома Романовых. Первообраз этой иконы, явленный в Казани в 1579 г. и находившийся в ополчении Минина и Пожарского в 1612 г., был утрачен (похищен из Казанского монастыря) в начале XX в. и следы его теряются где-то за пределами России. Но по преданию, список, сделанный с нее еще во времена Ивана Грозного и принадлежавший Романовым, почитался не менее первообраза. До 1710 г. икона эта находилась в Москве, а затем повелением Петра I была доставлена в Петербург. После непродолжительного пребывания в небольшой часовне на Петербургской стороне, она была помещена в 1737 г. в церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте, построенную незадолго до этого видным архитектором М.Г.Земцовым. По имени перенесенной в него иконы церковь стали называть Казанским собором. С этого времени в Казанском соборе или церкви Рождества Богородицы, совершались не только обычные службы, но и архиерейские богослужения, а также бракосочетания лиц царствующей династии. Собор фактически начал играть роль кафедрального. 3 июля 1738 г. в Казанском соборе было совершено "законобрачное сочетание Ея Высочества благоверныя Государыни принцессы Анны (Леопольдовны) с его светлостью принцем Антоном Ульрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским, со утвержденною по церемониалу церемонией".

С Казанским собором связано одно из важнейших событий русской истории XVII в. - приход к власти Екатерины II в 1762 г. Согласно сообщению датского посланника барона фон Ассебурга: "Ее Величество приехала в столицу около шести часов... приняла от гвардии присягу в верности и в 8 часов утра прибыла к Казанскому собору в сопровождении четырех полков... Панин в приготовленной на улице карете привез Великого Князя (Павла Петровича) в собор, а оттуда, ее Величество последовала в новый дворец... Затем Императрица велела Синоду и Сенату собраться в деревянном дворце и сама туда отправилась с Великим Князем; в церкви этого дворца Сенат, Синод и все вельможи, бывшие налицо, присягнули ей".

Нередко в Казанском соборе праздновались крупные события: заключение мира, военные победы.

В ризнице Казанского собора хранились серебряные с позолотой венцы, под которыми в 1773 г. венчался будущий император Павел I с принцессой Гессен-Дармштадтской, при святом миропомазании нареченной Великой Княгиней Наталией Алексеевной.

К концу XVIII в. население Петербурга значительно возросло, и храм, рассчитанный на сравнительно небольшое число прихожан, стал тесен. В записках французского путешественника аббата Жоржеля указывается: "Она не велика и недостаточно поместительна". В то же время в заметках Жоржеля подчеркивается богатство и роскошь Казанского собора: "Казанский собор очень богато украшен: государи щедро одаряли его драгоценностями. В торжественные дни я видел там более тысячи горящих свечей, кроме множества зажженных лампад из золота или серебра, которые пылают перед алтарем".

К концу XVIII в. население Петербурга значительно возросло, и храм, рассчитанный на сравнительно небольшое число прихожан, стал тесен. В записках французского путешественника аббата Жоржеля указывается: "Она не велика и недостаточно поместительна". В то же время в заметках Жоржеля подчеркивается богатство и роскошь Казанского собора: "Казанский собор очень богато украшен: государи щедро одаряли его драгоценностями. В торжественные дни я видел там более тысячи горящих свечей, кроме множества зажженных лампад из золота или серебра, которые пылают перед алтарем". Еще в 1781 г. Великий Князь Павел Петрович отправился путешествовать по Европе. Из европейских городов ему особенно понравился Рим, а в нем - собор святого Петра. Величие и художественная отделка храма, возведенного в XVI в. Микель-Анджело Буонаротти, великолепие колоннады Бернини привело его в восторг. Он выразил своим спутникам пожелание, чтобы "архиепископ московский в таковой церкви служил". К этой мысли он вернулся, став императором. Но теперь идея создания храма, подобному римскому, приобретает иные очертания. Местом его строительства должен стать Петербург.

Храм должен быть посвящен Казанской иконе Божией Матери и находиться на Невском проспекте на месте храма Рождества Богородицы. Была создана комиссия по строительству собора, возглавляемая Президентом Академии художеств графом А.С.Строгановым, на рассмотрение которого было представлено несколько проектов. В 1800 г. Павел I утвердил проект А.Н.Воронихина, бывшего крепостного графа Строганова.

Проект Воронихина действительно имел некоторое внешнее сходство с собором святого Петра в Риме, что выразилось в создание обращенной к Невскому проспекту колоннады. Однако она отнюдь не копирует колоннаду Бернини. Римская колоннада является самостоятельным сооружением и была сооружена значительно позднее самого храма. Колоннада Воронихина органически связана с самим зданием и являет вместе с ними единое целое. Два мощных крыла, широко размахнувшись, образуют огромный полукруг, к которому подступает площадь, отделяющая Казанский собор от Невского проспекта. Между крыльями расположен портик коринфского ордера, состоящий из двадцати колонн и увенчанный треугольным фронтоном. Такой же портик расположен и с южной стороны, где по плану Воронихина предполагалось также возвести колоннаду. Но из-за финансовых затруднений этот проект не был реализован.

Читать далее >>>

Источник@

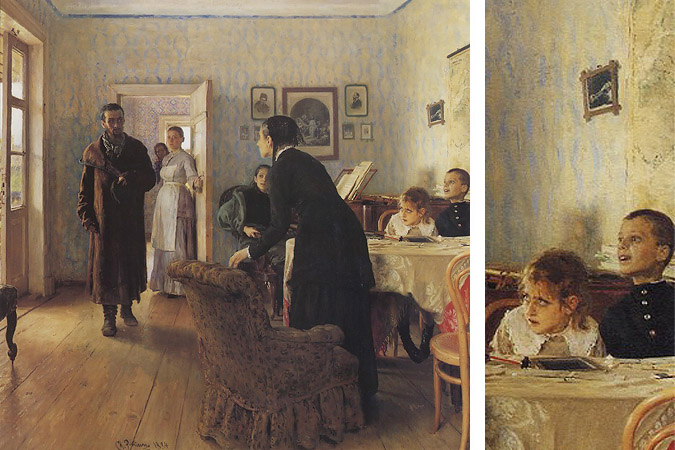

Возможно я не права, но считаю, что в истории Москвы имя Ивана Владимировича Цветаева значит не меньше, чем имена братьев Третьяковых. Но вот более или менее подробную статью о нем оказалось найти гораздо труднее. А ведь заслуги этого человека не сводятся исключительно к тому, что он был отцом великолепной Марины.

Возможно я не права, но считаю, что в истории Москвы имя Ивана Владимировича Цветаева значит не меньше, чем имена братьев Третьяковых. Но вот более или менее подробную статью о нем оказалось найти гораздо труднее. А ведь заслуги этого человека не сводятся исключительно к тому, что он был отцом великолепной Марины.