Чижик пыжик - возле Михайловского замка - Бросить монетку (высший пилотаж, если с катера)

Памятник Петру I - возле Михайловского замка -на барельефе надо потереть пятку у матроса

Фонарщик - у Смольного - Потереть ногу - для доходов - левую - для "левых", правую- для ...

Гаврюша - когда-то стоял на Малой Садовой, теперь переехал в неизвестном для меня направлении - Положить монету на язык (5коп, руб...но именно 5) шепнуть на ухо, рядом должен висеть ящик. Нужно опустить туда записку

Кот и кошка- на Малой Садовой - Бросить монетку

Фотограф - на Малой Садовой - замириться мизинцами...

Гранитный шар в фонтане у «Елисеевского» - покрутить=) [кто-то говорит, что это ещё и часы...]

Шемякинский Петр - в Петропавловской крепости - Подержать за палец в полночь.

Также считается, что потереть правую руку или коленку самодержца - к огромному богатству, левую руку - к романтической любви. Подержавшись за, простите, причинное место императора, заметно выделяющееся на бронзовом теле, можно дождаться потомства даже бездетным людям. А если подойти к императору сзади и положить обе руки на царственную голову - исполнится любое желание

Заяц на пеньке - в Петропавловской крепости (у главного входа, в воде)- Бросить монетку

Гранитный куб - перед Государевым бастионом Петропавловской крепости. - Памятный

знак в виде гранитного куба был открыт в честь 300-летия Петербурга. А сейчас горожане уже верят, что если положить руку на камень и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Сфинксы - напротив Академии художеств - Положить руку в рот

Грифоны- напротив Академии художеств, на спуске к воде - Шепнуть на ухо

Остап Бендер -на Итальянской улице - Посидеть на стуле и подержать Остапа за нос

Атланты - у Эрмитажа - потереть большой палец левой ноги у второго атланта от Марсова поля

Фонари Эрмитажа - нужно загадывать желания стоя под фонарями

Грифоны - на Банковском мостике - Перейти через мост, потереть крылья

Фонтан в Александровском саду - Если загадать желание, стоя спиной к фонтану и лицом к Адмиралтейству, а потом кинуть через плечо монетку, оно обязательно исполнится. Единственное условие - сразу же после ритуала уйти не оборачиваясь.

Дерево желаний - в Кронштадте за фонтаном на ул. Ленина - Шепнуть на ухо. Бросить монетку в гнездо

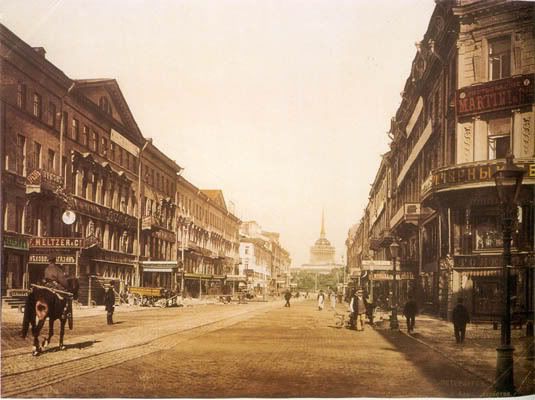

Перспектива Невского проспекта и Адмиралтейство. Фотография. 1910

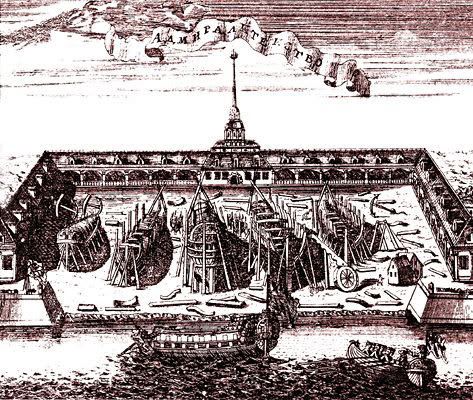

О знаменитой 122-метровой Адмиралтейской игле петербуржцы расскажут множество историй. Одни будут уверять, что внутри позолоченного шара (или, как его еще любовно называют жители города, «яблока») находится круглая кубышка из чистого золота, и в кубышке будто бы сложены образцы всех золотых монет, отчеканенных с момента основания Петербурга. Только вот тайна секретного поворота, открывающего кубышку, безвозвратно утеряна. Другие будут утверждать, что никаких монет там нет, зато все три флага на мачтах кораблика уж точно сделаны из червонного золота, а в его носовой части спрятана личная шкатулка Петра I. Шар действительно полый и хранит в себе шкатулку, но совсем не золотую. В ней находятся сообщения обо всех ремонтах иглы и кораблика, имена мастеров, участвовавших в работах, несколько петербургских газет XIX века, ленинградские газеты и документы о капитальных ремонтах 1929, 1977 и 1999 годов. Среди прочих свидетельств нашего времени там лежит «Послание к потомкам», оставленное современными рабочими.

Источник@

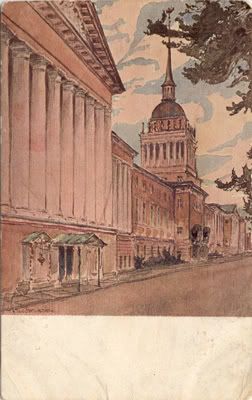

Г.К.Лукомский C.-Петербург. Адмиралтейство. (до перекраски).

И хотя именно причастность к Октябрьскому перевороту спасла крейсер от переплавки «на иголки», обидно, что истинная ценность боевого корабля, уникального памятника русского военного кораблестроения оказалась в тени. Даже сегодня многие негативно настроенные граждане заявляют, что «Аврора» не настоящая, что это всего лишь муляж.

читать дальше

читать дальшеИсточник

Это церковь Спаса Преображения, "что на Песках", которую, пусть и не зная названия, все равно знают почти все, так как именно она изображена на знаменитой картине Василия Дмитриевича Поленова "Московский дврорик". Больше от того самого уютного дворика ничего не осталось.

Спасопесковский переулок как бы растворяется в небольшой, уютной, привлекательной площади с таким же небольшим сквериком, который был устроен в 1871 г. владельцем дома № 8 Н. А. Львовым и назван им Пушкинским, в память поэта, бывавшего в окрестных домах. В нем в 1993 г. по инициативе Российского пушкинского общества установили памятник поэту (скульптор Ю. Динес). Посередине площади - церковь Спаса Преображения, "что на Песках", изображенная В. Д. Поленовым на широко известной картине "Московский дворик". Она дала свое имя и переулку, и площади. читать дальше

"Петербург двоится. В нем две воды. Одна вода - поверхность: ее - много, она - прекрасна, она разбивает город на прозрачные грани, в которых она и отражается, удваиваясь, играя в призрачность того и другого: отражение - реальнее. Другая вода - вертикальна, сверху и снизу, мутная ось зарождающейся бури, готовой перебить все эти парадные зеркала" (Андрей Битов).

"Петербург двоится. В нем две воды. Одна вода - поверхность: ее - много, она - прекрасна, она разбивает город на прозрачные грани, в которых она и отражается, удваиваясь, играя в призрачность того и другого: отражение - реальнее. Другая вода - вертикальна, сверху и снизу, мутная ось зарождающейся бури, готовой перебить все эти парадные зеркала" (Андрей Битов). При всем разнообразии литературных, художественных материалов о Санкт-Петербурге и его культуре тема эта по-прежнему не из простых. В осмыслении ее без взвешенного подхода не обойтись. Тем более - в фотографическом осмыслении. Публикация "Две воды" - это исключительно черно-белые фотографии. Только лишь черно-белые фотографии - в исполнении таких узнаваемых современных авторов, как Александр Китаев, Андрей Чежин, Евгений Мохорев, Алексей Титаренко, Дмитрий Андреев, Борис Смелов и ряда других, включая американца Майкла Кенну. Имена фотографов говорят сами за себя. Не будет ошибкой считать "Две воды" одной из лучших фотографических книг о Санкт-Петербурге и одной из наиболее удачных в ряду того небольшого количества фотографических публикаций, что выходили в России в течение последних пяти лет."

Отзыв журнала Фото&Видео

Памятник без памяти

Вы думали, вся прежняя социалистическая собственность уже перешла в руки частных владельцев? Нет, кое-что еще осталось. Но скоро и этого не будет. 2008 год открывает очередной “этап приватизации” бывшего всенародного достояния. Теперь на продажу выставляются памятники истории и культуры. Прежде они находились в государственной собственности — федеральной или региональной. Теперь перейдут в частные руки. Что это будут за руки и как они обойдутся с памятниками?

Прогноз, как говорят медики, неутешительный. О том, какое будущее ожидает здания, являющиеся памятниками истории и культуры, читайте...

“МК” попытался выяснить, чем это грозит культурному и историческому наследию — возрождением или окончательной гибелью?

Чем отличается серебряная ложка конца девятнадцатого века от своей замечательной современной копии?

Тем, что она подлинная.

Серебряная ложка конца девятнадцатого века — потемневшая, в черных точках, с неровным обкусанным краем — настоящая. А искусно скопированная, блестящая и гладкая подделка — в лучшем случае просто очень хорошая.

Настоящее и очень хорошее — это абсолютно разные вещи.

Памятники истории и культуры — настоящие. Они действительно были построены знаменитыми архитекторами. В них действительно жили люди, оставившие след в истории. Они впитали в себя время. В этом их ценность.

Даже самая искусная подделка их не заменит. Надо беречь то, что еще осталось. Других таких памятников больше не будет. Никогда.

* * *

Закон “Об объектах культурного наследия”, принятый в 2002 году, запрещал приватизацию памятников до 2010 года, поскольку в то время еще не существовало полного реестра памятников, они не были разделены на памятники регионального и федерального значения, и в том, что касалось собственно “предметов охраны”, также царила полная неясность.

За шесть лет в этой области мало что изменилось, однако Государственная дума отменила мораторий раньше срока по той причине, что памятники находятся в плачевном состоянии. У государства на реставрацию денег нет, и если срочно не передать их в заботливые руки богатых бизнесменов, они рухнут, не дождавшись 2010 года.

Бизнес, впрочем, и раньше активно работал с памятниками. Для этого заключался инвестиционный контракт с городскими властями. Бизнес-структура как инвестор брала на себя обязательство произвести реставрацию здания, сохранив, к примеру, фасады и внутреннюю планировку. За это ей разрешалось использовать памятник под свои нужды — устраивать там ресторан, магазин или офис.

читать дальше

Источник

А ведь в целом если подумать, то, наверное, спасти абсолютно все из того, что осталось, практически невозможно? И какая-никакая реконструкция, пусть и оставляющая только внешний облик здания, все же предпочтительнее полного уничтожения или новодела? Или я не права?

Москва — родина неорусского стиля в архитектуре — имеет единичные примеры его воплощения в таком типе здания, как доходный дом. Кто был заказчиком этих редких проектов, усложняющих и удорожающих строительство?

В 1907 году рядом с храмом Христа Спасителя вырос новый дом. Строителем и владельцем дома был инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцов.

С. D. Малютин. "Портрет П. Н. Перцова"

читать дальше

Источник

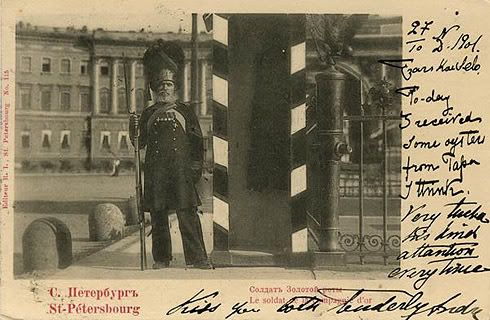

Раскрашенная фотография барабанщика, флейтистов и рядовых Роты Дворцовых Гренадер.

Фотография из коллекции военной униформы Винхайзена (Vinkhuijzen). Электронная галерея публичной библиотеки Нью Йорка (США).

На фотографии представлен характерный типаж Дворцового гренадера. Меховая шапка была пожалована гренадерам в память о победе над императорской гвардией Наполеона. Алый воротник, нагрудный лацкан и обшлага мундира украшены вышитыми золотой канителью петлицами. Кушак также обшит золотым галуном с алым просветом. Обязательным условием зачисления в роту было наличие хотя бы одного Георгиевского креста.

Почтовая открытка с изображением солдата Золотой Роты и с автографом Великого князя Владимира Николаевича.

Выставка продлится с 24 по 27 января.

История Петровского парка тянется в глубь веков. Среди историков существует несколько версий о происхождении названия. Собственно Петровский парк, названный от путевого Петровского дворца, был устроен в первой половине XIX века. Согласно традиционной, самой известной версии, Петровский парк был разбит на землях, некогда принадлежавших московскому Высоко-Петровскому монастырю, — той же обители, что дала имя и улице Петровка, на которой она находится.

Действительно, первое упоминание о местных владениях Петровского монастыря относится к 1498 году, тогда они были весьма внушительными по размерам, доходя до границ Всехсвятского села и до современной линии Рижской дороги. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра I боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчино, и оно стало именоваться Петровским (будущее Петровско-Разумовское). После стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь тезоименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных — селу Петровскому. Запечатлелось ли в нем имя бывших монастырских земель, или оно стало полной тезкой соседнего владения Высоко-Петровского монастыря — по этому вопросу и существуют два основных мнения ученых.

Первое гласит, что это были соседи-«тезки», два разных владения с одинаковым названием «Петровское», но с разным происхождением имени. У одного, что было в районе Петровского парка, оно явилось от Высоко-Петровского монастыря. У другого, будущего Петровско-Разумовского — от местной Петропавловской церкви или даже от имени августейшего внука владельца этих мест, по именинам которого освятили церковь. Высказывались разные предположения о том, что Петр I якобы родился здесь, или что Нарышкин назвал свое владение Петровским после рождения царевича.

Согласно другому мнению, село Петровское было единым, в старину огромного размера, на разных концах-крыльях которого возникали разные поселения — и само Петровское, и Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково. Столько вариантов одного и того же имени с разными приставками приводит к мысли, что все они — части одного большого целого. Возникновение этих поселений с одинаковым названием в первой части, но с разными окончаниями, было связано с тем, что к тому времени некогда пустынные территории большого монастырского владения стали заселяться и получать свои новые «добавочные» имена. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что село Петровское-Зыково (на территории которого был разбит Петровский парк), основанное в конце XVII века, точно принадлежало Высоко-Петровскому монастырю — и в то время, и после секуляризации 1764 года. Прежде оно называлось только Петровским, и потом запечатлело имя бояр Зыковых, служивших Петру I и обустраивавших это село. читать дальше

Источник

Сокол. Оскал Кока-Колы — реклама с дом.

Волоком движутся к Войковской визг и вой.

Всполохи в небе — знамение иль неон?

Вдруг слышу колокол, колокол над собой.

Бой — одиночные выстрелы — в воздух, вверх!

Бей! — одиночество выстрадать? — выбить в пух!

Боже — ты слышишь? — ты помнишь о нас о всех?

Больно, что нищий наш дух не у всех — на двух.

Колокол молотом: продано! Где душа? —

если давно уже вынесли всех святых!

Господи, Господи, кто из нас повышал

тридцать серебренников до монет златых?!

Смолкнул малиновый звон, и шоссе крестом —

там, возле церкви, намоленной испокон.

Снова заполнили всё трескотня и стон.

Колокол, колокол, колокол — он по ком?

©Сергей Юдин

Люблю время от времени пополнять свои знания по истории района, в котором живу.

О клинике на улице 8 марта, связанной с именем Михаила Врубеля, уже писала. Теперь вот нашла интересную статью о храме Всех Святых на Соколе

Имя Сокол теперь носит теперь древнее село Всехсвятское, названное в конце XVII века по местной церкви, освященной в честь всех святых, а вот ее история более туманная. Село, известное с 1398 года, изначально носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь стоял мужской монастырь с соборным Всесвятским храмом, а в окрестном лесу в хижинах жили старцы-отшельники.

Мнения ученых расходится. Одни согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых, другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского Собора святых отцов, отчего и произошло название села.

Еще одно странное старомосковское прозвище местности – Лужа Отцовская – объясняется очень просто: здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, подтоплявшие местность.

Село Святые Отцы упоминается в конце XV века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. А в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Далее мнения ученых снова расходятся. Одни считают, что в древнем монастыре, независимо от его посвящения всем святым или VII Вселенскому Собору, точно была деревянная церковь в честь всех святых. После упразднения монастыря она осталась приходской и потом, когда село оказалось в руках нового владельца, боярина И. М. Милославского, была перестроена в камне. Другие предполагают, что монастырь упразднили полностью, а Всесвятская церковь появилась самостоятельно и значительно позднее – в XVII веке. Она и дала новое имя селу, которое после революции изменилось на "Сокол", когда здесь стали строить первый в Москве жилищно-строительный кооперативный поселок. Прежняя традиционная версия гласила, что это название произошло от фамилии местного агронома-животновода А. Сокола, жившего здесь и разводившего на окраине Москвы породистых свиней. Теперь придерживаются другой гипотезы. Современные изыскания установили, что название "Сокол" появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок. А агроном с фамилией Сокол действительно жил в одном из домов Всехсвятского села, и, как ни парадоксально, именно в его доме разместилась контора кооператива "Сокол", что и породило версию о происхождении советского названия местности. Иначе, как игрой истории, это не назовешь.

Местность, в которой появился этот храм, издревле располагалась на главном московском тракте. До времен Петра I здесь проходила важнейшая политическая и торговая дорога на Тверь, Великий Новгород и Псков. С правления Петра ее значение повысилось, поскольку отныне она вела в новую северную столицу. Оттого Всехсвятское село очень много повидало на своем веку. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце XVIII века неподалеку был построен путевой Петровский дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, так что храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II…читать дальше

Источник

Статья размещалась в православном электронном издании, поэтому у нее соответствующий настрой. Но статья интересная, поэтому вырывать из нее какие-то куски я не стала.

А вот церковь на Соколе…

Слышала утверждение о том, что в нее приезжал молиться сам Сталин. Правда, эти сведения не имеют документальных подтверждений, основываясь на словах нескольких прихожан.

Неоднократно слышала от многих живущих людей утверждения, что эта церковь «злая», «плохая». Ее не любят за царящую в ней недружелюбную атмосферу, предпочитая более открытую и доступную церковь в Петровском парке.

У меня самой ни разу не возникало желания хотя бы заглянуть за ограду, дабы увидеть, что там внутри. Обычно мне как историку все интересно. А тут… Идешь мимо и чувствуешь, что атмосфера вокруг церкви неприятная, гнетущая, даже немного пугающе-отталкивающая, несмотря на всю ее богатую и примечательную историю. Хочется побыстрее пройти церковную ограду, не останавливаясь. Даже днем, когда светло.

Хотя все это крайне субъективно.

Альбом уникален: он составлен из работ мастеров различных поколений - от признанных мэтров до начинающих авторов. И Петербург возникает на листах разный: то парадный и величественный, то убогий, полуразрушенный временем.

Александр Москвичев. Горбатый мост. Офорт, акварель. 1996.

Источник@

Источник@@ (Старый Петербург в новогодние дни) - Вот, смотрите в оба! Нет хуже в Москве беды, как недостаток воды. Дума дать городу водицы не прочь, но боится, что ей в ступе нечего будет толочь, - кричал на рождественской ярмарке дед-зазывала.

- Вот, смотрите в оба! Нет хуже в Москве беды, как недостаток воды. Дума дать городу водицы не прочь, но боится, что ей в ступе нечего будет толочь, - кричал на рождественской ярмарке дед-зазывала.

На треноге перед ним стоял раёк – ящик с увеличительными стеклами, сквозь которые каждый желающий мог увидеть «живые» картинки. Одним из таких желающих в канун 1908 года был Василий Качалов: рождественских гуляний не сторонились и знаменитости.

Казалось, что в эти дни на улицах Москвы и Петербурга идёт один большой спектакль с «балаганными представлениями, конкурсными развлечениями, живыми картинами и людьми под личинами», - кричали зазывалы на площадях. Не меньше было веселья в театрах, клубах и кафе-шантанах…

До революции новогодние праздники начинались 25 декабря. В этот день отмечалось Рождество. Выходными днями были 25, 26 и 27 декабря, но фактически праздники продолжались до 7 января – ровно 12 дней, которые принято называть святками.

Самое масштабное празднование Нового года и Рождества проходило, конечно, в Большом театре; здесь устраивались главные елки Москвы: утром для детей, вечером – для взрослых. В этих праздниках принимали участие и артисты других театров.

Один из таких праздников был описан в 1915 году на страницах журнала «Рампа и жизнь»: «Елка для взрослых открылась исполнением гимнов. Каждый гимн сопровождался живой картиной. Россию изображала артистка Малого театра А.А. Яблочкина, Францию – г-жа Каралли, Англию – г. Мордкин, Бельгию – г-жа Гельцер и т.д.

После исполнения гимнов артист Малого театра г. Падарин, загримированный Козьмой Мининым-Сухоруком, обратился к публике с призывом жертвовать на помощь пострадавшим от войны».

В новогодние дни Большой театр превращался в своеобразный городок. В амфитеатре была устроена чайная, в которой хозяйничали артистки балета. У сцены по бокам стояли два киоска: в них знаменитая династия Садовских продавала цветы и сладости. Барьеры лож были декорированы цветочными гирляндами. А в главном фойе тем временем проходило катанье с гор под шарманку, на которой играли артисты императорских театров - Сергей Обухов и Александр Южин.

Буфет был превращен в испанскую таверну. Еду и напитки здесь подавали артисты Малого театра. Но особым успехом пользовался их конкурент - солист Большого театра Пирогов, который тем временем пел в буфете куплеты «Тореадора» из оперы «Кармен».

В 1915 году в фойе театра была устроена Малая сцена, где артисты играли спектакли беспрерывно – достаточно было очередным зрителям обступить площадку. Сперва разыгрывался водевиль «Простушка и воспитанная» с участием Ольги Садовской, затем следовали сцены из «Женитьбы». А после на подмостки выходили певицы, чтобы исполнить «Детскую симфонию»…

Иногда владельцы крупных балаганов занимались мошенничеством. А новогодние дни были прекрасным поводом нагреть руки на подгулявшей публике. Такие «нечестные» балаганы были, как правило, на окраинах Москвы и в провинции – на рынках и недалеко от трактиров.

«Вокруг света за одну копейку» - звала реклама. Любопытный бросал копейку в деревянный ящик, проходил в пустой балаган, посреди которого стоял табурет с горящей свечой. Посетителя брали за руку и обводили вокруг свечи. Но поскольку никому не хотелось быть одураченным, то, выйдя на улицу, посетитель говорил: «Сходите непременно! Обхохочитесь».

Еще об одном таком же балагане сообщали газеты в начале января 1908 года. В Петербурге над балаганом красовалась вывеска: «Желание свободно». Входной билет стоил 10 копеек. Внутри балагана был установлен курящийся жертвенник. Господин мрачного вида предлагал любому из посетителей лизать раскаленный железный прут. Любителей не находилось.

- Ну что же, - говорил господин. – желание свободно. С новым годом! Представление окончено, проходите в те двери.

Труднее всего на Новый год приходилось городской элите. Поздравления по телефону считались дурным тоном. Поэтому дамы и господа 1 января разъезжали по городу «с визитами». Надо было посетить всех знакомых, родственников и коллег, чтобы, как минимум, отметиться. А по-хорошему, так и за стол присесть, выпить-закусить. Накрытые столы визитеров ждали повсюду.

Как правило, эти разъезды были театрализованы, поскольку напоминали маскарад. На новый год была традиция рядиться в «личины». Москвичи выворачивали тулупы, надевали маски, брали в руки ухваты и в таком виде разгуливали по знакомым домам.

Однако так поступали не все, поскольку дело это (равно как и театральные представления) считалось греховным. Чтобы очиститься, надо было трижды окунуться в прорубь на Крещение.

К полудню в Москве и Петербурге начинались праздничные катания, причём как на «электрическом трамвае», так и на санях.

Ледовых катков было несколько. Особой популярностью пользовались катки в саду «Эрмитаж» и на Чистых прудах. Играли военные оркестры, а место освещалось разноцветными фонарями.

На центральных улицах тесно. Купеческие выезды – в повозках, одна краше другой. Граждане попроще участвовали в катании «на лихачах». Особенно веселились прохожие по обеим сторонам Тверской, когда однажды такой лихач гнал лошадь, обгоняя повозки, с криком: «Эх, затопчу-у-у-у!» — и не замечал, что у него в санках вывалилось дно и двое седоков бегут в санной коробке со скоростью лошади.

Источник@ В Московском метрополитене "прибавление": сегодня свои двери для пассажиров открывает новая, 174-я по счету, станция - "Сретенский бульвар".

В Московском метрополитене "прибавление": сегодня свои двери для пассажиров открывает новая, 174-я по счету, станция - "Сретенский бульвар".

Как рассказали ИТАР-ТАСС в управлении столичной подземки, эта станция, расположенная на самой "молодой" линии - Люблинской, будет единственной, не имеющей своего выхода в город. "Отсюда можно будет только сделать пересадку на "Тургеневскую" Калужско-Рижской и "Чистые пруды" Сокольнической веток", - уточнили в метрополитене.

Однако "свою главную функцию "Сретенский бульвар" будет полностью выполнять с первых дней работы в полном объеме". "Станция призвана разгрузить работающий сейчас на пределе своих возможностей Таганско-Краснопресненский радиус", - пояснили в управлении. Теперь жители спальных районов юго-востока и юга столицы смогут доехать до востока, северо-востока и юго-запада города, делая всего лишь одну пересадку.

Станцию "Сретенский бульвар", являвшуюся одним из долгостроев московской подземки, украсили художественные композиции с видами Бульварного кольца.

"Изображения, выполненные в виде металлических силуэтных аппликаций, элегантно вписались в полукруглые ниши возле каждого из 30 пилонов станции", - отметили в управлении. Путевые стены и пилоны станции облицованы светлым мрамором, а полы выложены светло-серым и черным гранитом. Визуально "Сретенский бульвар" напоминает станцию "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии.

В управлении напомнили, уже 7 января для пассажиров распахнутся двери станции "Строгино", расположенной в одном из самых удаленных от центра спальных районов столицы.

Из западного торца центрального зала станции осуществляется переход на станцию «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. В перспективе отсюда можно будет по эскалаторам подняться в подземный вестибюль, расположенный под Тургеневской площадью в самом начале проспекта Академика Сахарова. Из восточного торца станции сооружен переход на станцию «Чистые пруды» Сокольнической линии (он откроется в январе 2008 года).

Станция «Сретенский бульвар» - глубокого заложения пилонного типа в чугунной тюбинговой обделке расположена на глубине 60 метров. Такая глубина объясняется тем, что трасса линии проходит через центральную часть города с плотной исторической застройкой, под всеми существующими коммуникациями и действующими линиями метрополитена.

Путевые стены и пилоны станции облицованы светлым мрамором. Напольное покрытие платформы выполнено из гранита светло-серого и черного цветов. Между боковыми и средним залами станции - проходы шириной 3,4 метра.

В «Сретенском бульваре» классические традиции прочитываются современным языком, так впервые в отделке станции московского метрополитена будет применена нержавеющая сталь, которая придает знакомой пилонной конструкции новое, свежее звучание. Необычно и художественное оформление станции, хотя его тема традиционна – Бульварное кольцо. Для станции «Сретенский бульвар» народным художником России Иваном Лубенниковым были изготовлены композиции в сложной технике - травленый черный металл с полировкой и покраской. В композициях, установленных в апсидах (полукруглых углублениях) пилонов, пассажиры смогут увидеть как достопримечательности Бульварного кольца (памятники Пушкину, Гоголю, доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре), образы, так или иначе связанные с Бульварным кольцом – облака, деревья, птицы.

Сверкающая серебристая сталь пилонов, белый мрамор апсид, серебристо-черные композиции, черно-белый гранит пола, делают центральный зал станции «Сретенский бульвар» предельно графичным. При этом путевые стены отделаны розовым мрамором. Необычно и архитектурное решение пересадок, так специально для эскалаторов «Сретенского бульвара» были разработаны светильники, а граница между стеной и полом, практически отсутствует, благодаря закруглениям – стена плавно переходит в пол. На сводах среднего и перронных залов станции, в залах пересадочного узла и на сводах эскалаторных тоннелей установлены водозащитно-декоративные зонты из стеклопластика белого цвета, повторяющие очертания сводов. Освещение среднего и боковых залов люминесцентное. Светильники в центральном зале устанавливаются за карнизами между пилонами и открыто над центром каждого пилона, в перронных залах – за карнизами водозащитно-декоративных зонтов специальной формы, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Источник

Есть у Московского метрополитена шансы еще выйти на первое место в мире по своим размерам?

26 декабря в Москве в Борисоглебском переулке прошла церемония открытия памятника Марине Цветаевой. Там же расположен ее дом-музей. Открытие памятника приурочено к 115-летию со дня рождения русской поэтессы. Решение создании в Москве памятника Марине Цветаевой было принято более 15 лет назад, к ее столетнему юбилею.

На открытии памятника заместитель мэра Москвы Людмила Швецова сказала: "Дорогие москвичи, гости столицы, большое спасибо, что вы собрались здесь, вы оторвались от своих дел и от городской суеты, чтобы здесь, в старом московском переулке, открыть памятник самой-самой московской поэтессе". По словам вице-мэра,"москвичи у Цветаевой учились и учатся любить Москву, которую она считала своей, и слова "моя Москва" звучат в ее стихах в различных интерпретациях".

Людмила Швецова напомнила также, что недавно в столице был открыт памятник Ивану Бунину. По ее словам, в Москве продолжат открываться памятники русским поэтам, - "тем, кто прославил навечно русский язык, это дань уважения ярчайшим, талантливейшим личностям, которые были патриотами своей Родины".

После того, как памятник был торжественно открыт, собравшиеся на церемонии почитатели творчества поэтессы возложили к памятнику цветы. Кроме того, рядом с памятником был установлен микрофон, где каждый желающий мог прочесть стихи.

Памятник выполнен по проекту Скульптора Нины Матвеевой и архитекторов Сергея Бурицкого и Александра Дубовского. Конкурс на лучший памятник Марине Цветаевой прошел по инициативе Минкультуры еще в 1993 году, однако установка бронзовой скульптуры затянулась на 14 лет. Монумент представляет собой выполненную в бронзе сидящую фигуру Цветаевой.

Источник

И памятник, судя по фотографиям, вполне достойный. Наверное, таким я себе и представляла

Памятники, которые мы выбираем

Буквально на днях комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы подвела итоги своей работы: за последние четыре года депутатам поступило 134 предложения о возведении в столице новых памятников. Из них 61 предложение было одобрено. На основе рекомендаций комиссии, МГД приняла 15 постановлений о внесении изменений в «Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

Появились памятники воинам-интернационалистам, в том числе павшим в Афганистане, на Поклонной Горе; народному артисту СССР, создателю Государственного академического центрального театра кукол Сергею Образцову; композитору Араму Хачатуряну; народному поэту Республики Белорусь Янке Купале; поэту и писателю Ивану Бунину; первому русскому гвардейцу Преображенского полка Сергею Бухвостову и многие другие. А решение об установке в Москве памятника Мандельштаму и вовсе положило начало новой процедуре установки монументов.

Сначала был проведен конкурс на проект памятника, потом москвичи - как крупные бизнесмены, так и простые люди - собирали на его возведение деньги и перечисляли на открытый Мосгордумой счет. (Кстати, также «по народной подписке» был установлен в 1880 г. памятник другому поэту - Александру Пушкину.) И только после этого из 6 вариантов, дошедших до финала, был выбран один, место для которого нашли в небольшом скверике между домом 5 по ул. Забелина и домом 10 по Старосадскому переулку. Комментируя решение жюри, депутат МГД Евгений Бунимович тогда сказал: «Знаете, что еще, кроме памятника достойному человеку, мы получили? Цивилизованную модель установки монументов, передаваемых в дар Москве».

Действительно, «пристраивать» на городские улицы монументы - большая проблема. Столица привыкла принимать дары от настойчивых скульпторов или от братских государств, которые прославляли своих героев на наших улицах. В связи с этим Мосгордумой был подготовлен целый ряд предложений по улучшению закона №30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения» (он устанавливает единый порядок принятия решений о появлении памятников в городе). В частности, стоит изменить статью по возведению даров городу Москве, согласно которой Комиссия по монументальному искусству МГД рассматривает предложения и дает свои заключения о целесообразности включения монументов в Перечень новых памятников (решение об установке, как и раньше, принимается мэром Москвы Юрием Лужковым). Ведь от подарков не принято отказываться, однако, далеко не все они могут украсить улицы, площади, парки и другие общественные места. читать дальше

Источник

С одной стороны, не буду скрывать, мне достаточно близка мысль о том, что чем больше памятников украсит наш город, тем лучше. С другой стороны, мне далеко не безразлично, как выглядят эти памятники, где именно они расположены (тыкать памятник в том месте, которое никакого отношения к человеку, «увековеченному в бронзе», не имеет, по-моему, просто нонсенс) и насколько удачно они гармонируют с окружающими их зданиями. Лепить памятник «абы где» тоже не дело.

Не отношусь к тем максималистам, которым не нравится любой из памятников, возведенный недавно, и уж тем более не отношусь к тем, кто ругает любой памятник, установленный после революции. Мне и Достоевский у Ленинки нравится, и Александр II у храма Христа Спасителя. И плеваться хотелось, когда особо одаренные любители исторической справедливости предлагали снести памятник Марксу и поставить памятник Николаю II.

Но еще больше хочется плеваться от большей половины современных проектов памятников. После конкурса на памятник Ельцину и фотографий победившего (народным голосованием, кстати) проекта, начинаешь понимать, что Шемякин и Церетели – еще далеко не самое страшное. И если соответствующим структурам придется ломать голову над тем, куда бы такие шЫдевры влепить… Жалко улицы Москвы и москвичей с консервативным вкусом, к коим и я сама отношусь.

Понятно, что и таким проектам памятников нужно дать реализоваться. Свобода творчества – это хорошо. Возможно, парк-музей с памятниками-дарами городу был бы наилучшим выходом из положения. Только верится с трудом, что до реализации подобной идеи дойдут.

На реставрацию установленного на Красной площади памятника Минину и Пожарскому понадобится два года.

Столь длительный срок связан с сезонностью работ, сообщил РИА "Новости" зампредседателя комитета по культурному наследию Москвы Александр Филяев. Работы начнутся в 2008 году.

"Памятник Минину и Пожарскому был поставлен в 1818 году лицом к Красной площади. После того, как его передвинули к собору Василия Блаженного, была нарушена система стока воды. Монумент находится в ветхом состоянии, поэтому первым этапом работ в этом году стало его обследование и составление рекомендаций по его дальнейшему восстановлению", – рассказал Филяев.

Источник

Лично у меня в голове крутится лишь одна мысль: «Лишь бы не испортили».

]

]