Раньше, еще не зная истории этой церкви, проезжая мимо, всегда удивлялась, как подобное странное (я одно время не знала, что это остатки колокольни) строение могло появиться и сохраниться в подобном заводском районе. На него просто нельзя не обратить внимания.

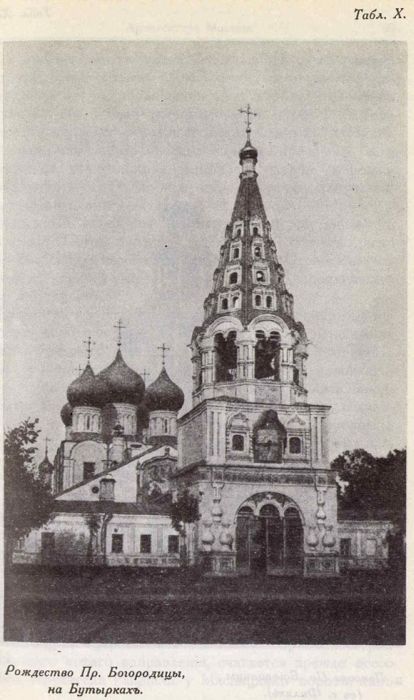

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырках (Улица Бутырская, вл. 56)

В наши дни при упоминании слова «бутырки» большинство людей вспоминают лишь знаменитую тюрьму. Однако изначально это было особое понятие: бутырками называли избы, жилища, сёла, стоявшие отдельно от общего поселения. Зачастую бутырки отделялись от основного посёлка полем или лесом.

По предположениям историков, существовала у бутырок и специальная функция – это был сторожевой пункт, оберегавший город от внезапных набегов, а также точка наблюдения за приезжавшими в город иностранцами. Более всего это название закрепилось за районом на севере Москвы. Здесь-то в XVII веке и возникла великолепная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, надолго ставшая украшением этих мест…

читать дальше

Деревянная церковь в Бутырках, которые долгое время принадлежали Романовым (ещё до их восшествия на престол), была воздвигнута в 1646 – 1647 гг. владельцем села – боярином Никитой Ивановичем Романовым. Каменная же церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами Преподобного Сергия и Николая Чудотворца, построена в 1682 – 1684 гг. Бутырским полком в центре солдатской Бутырской слободы. Тогда же она освящена патриархом Иоакимом. Это был большой соборный храм, на стенах с четырёх сторон находились четыре великолепные иконы, написанные по золотому фону: Рождества Богородицы, Благовещения, Спасителя с предстоящими Ему Божьей Матерью и Иоанном Предтечей, Благословения Царицы Небесной. Древние зодчие выбрали эти иконы не случайно, они вкладывали в такой порядок особый смысл: иконы представляли тропарь Рождеству Богородицы в лицах, каждая икона соответствовала определённой фразе молитвы.

С основной частью соединялась длинная двускатная трапезная, в которую вели три крыльца – паперти (самая крупная – западная). Неподалёку от храма отдельно стояла высокая шатровая колокольня, в которой было сорок маленьких декоративных окошек – «слухов». Такие колокольни появились после указа патриарха Никона о запрещении строительства шатровых храмов. Церковь Рождества Богородицы на Бутырках стала одним из храмов, в которых этот запрет был обойдён – шатровым стало не само здание церкви, а лишь колокольня. В Москве до сих пор сохранились храмы с подобными шатровыми колокольнями. Однако у бутырской церкви была особенность – её колокольня не примыкала к самой церкви, а стояла отдельно, на некотором расстоянии. Колокольня состояла из трёх уровней, которые весьма изящно сочетались: нижний ярус был проходным на территорию церкви. На втором ярусе (здесь хранилась ветхая церковная утварь) между двух крупных окон размещалась икона Спасителя во весь рост с раскрытым Евангелием и припавшими к Его стопам Варлаамом Хутынским и Сергием Радонежским (это точно такая же икона, как на Спасских воротах Кремля до революции). Под карнизом этого яруса, а также при входе в храм были прекрасные поливные изразцы (кахели), на которых рельефно изображались вазы с цветами (на колокольне) и райские птицы (при входе в храм). Наконец, третий ярус был восьмиугольным с пролётными арками (он выполнял главную функцию – здесь располагалась непосредственно звонница), который увенчивался конусообразным восьмигранным шатром с окошками «слухами».

К 1917 г. эта колокольня вместе с практически идентичной колокольней церкви Николы Явленного на Арбате (снесена в 1931 г.) признавались наиболее изящными и изысканными в Москве. Интересно, что внешне церковь с XVII в. практически не изменилась, а внутри были лишь некоторые обновления, но образа в новом иконостасе XIX века оставались старые.

Наиболее тяжёлым временем для храма стало нашествие французов, которые изрядно попортили храм изнутри, но потом всё было бережно восстановлено. В конце XIX – начале XX рядом были также построены здания церковно-приходской школы и богадельни.

После 1917 года храму вроде бы ничто не угрожало, он был признан ценным архитектурным памятником и поставлен на государственную охрану. Регулярные богослужения прекратились в 1920-е, окончательно же церковь была закрыта в 1935 году. Так бы и стояла церковь закрытая, но хотя бы не разрушенная. Но… Храм перешёл в собственность заводу «Знамя» Глававиапрома, который сначала, не ломая здание, превратил его в склад, затем приступил к медленному его разрушению.

Уже к началу Великой Отечественной войны часть зданий вокруг церкви (приходская школа и богадельня) сломали, затем срезали шатёр и главы храма, разрушили большую часть уникальной трапезной. Впрочем, надо радоваться, что от церкви вообще что-то сохранилось – были планы снести всё (этому с трудом помешала группа историков и искусствоведов). Варварский процесс получил завершение в 1970 году, когда завод «Знамя» выстроил свой новый корпус прямо между обрубком колокольни, от которой остались два этажа, и остатком основной части храма. Так Бутырская улица стала превращаться из тихого окраинного уголка Москвы, каким она была, судя по фотографиям, до революции, в серую, неуютную улицу, полную гигантских прямоугольных зданий.

Колокольня стояла на замке, храм использовался как заводской цех. Даже в советское время такое обращение с памятником архитектуры вызвало протесты, Совет министров СССР потребовал от завода прекратить безобразие, но завод требования проигнорировал. В 1990-е требования стали настойчивее. В результате, церкви в феврале 1996 г. был возвращён хотя бы обрубок колокольни. Пользуясь этим куском храма, приход решил устроить там алтарь с приделами. Для этого с восточной стороны к колокольне пристроили абсиду для алтаря, а с юга – небольшую звонницу. Храм был освящён в апреле 1999 года и долгое время оставался единственной действующей частью храма на Бутырках.

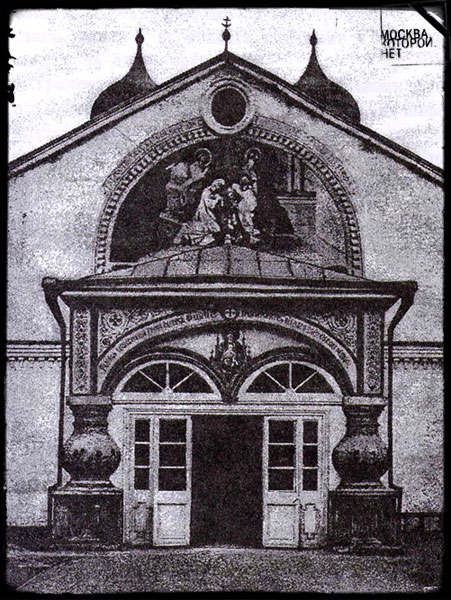

А что же остальная часть храма? Её можно увидеть, свернув в близлежащий переулок и перейдя на Новодмитровскую улицу. Там стоит обрубленный, обшарпанный четверик храма, его основная, соборная часть. Свою роль сыграло положение нового корпуса – из-за бюрократической волокиты памятником архитектуры считается только обрубок колокольни (на нём висит соответствующая надпись), стоящий на Бутырской улице, д. 56. А остальная часть храма юридически находится на Новодмитровской улице, д. 47, и поэтому памятником не является. Храм изуродован донельзя: прямо в древних стенах сделаны щели, сквозь них проходят трубы, сбоку, где были приделы, и вовсе надстроено непонятно что. Прямо из центральной абсиды уродливо торчит труба, слева пробито окно, вывалились отдельные кирпичи.

Шла долгая борьба между церковью и дирекцией завода, которую церковь выиграла, вернув обратно основную часть храма.

Еще недавно вдоль существенной части Большой Новодмитровской улицы, где стоит четверик храма, тянулась глухая заводская стена, преграждавшая путь к поруганной церкви. Теперь в ней сделан пролом, а вход в церковь проходит через... алтарь. Да, это звучит странно, так как совершенно противоречит православным канонам (алтарь – святая часть храма, куда войти имеет право только священник), но ничего не поделаешь. Дело в том, что бывший владелец - завод «Знамя» пробил здесь дверь и сделал лестницу наверх. Поэтому пока используется то, что досталось в наследство. Тем более что иначе в храм попасть пока никак невозможно – со всех других сторон (с юга, севера и запада) его окружают заводские корпуса, куда вход всем, кроме работников промышленного предприятия, запрещен.

Но посмотрим, что ждет церковь Рождества Пресвятой Богородицы дальше.

Хотя, если честно, я очень сильно сомневаюсь, что удастся воссоединить остатки колокольни и основную часть. Источник